An alternative preface to The Dandy at Dusk in the distinguished author’s native language.

“Oh, questi Greci: loro sì che sapevano vivere! Per far ciò, occorre rimanere saldamente ancorati alla superficie, alla ruga, alla pelle; adorare l’apparenza; credere alle forme, ai suoni, alle parole, a tutto l’Olimpo dell’apparenza! Questi Greci erano superficiali per profondità! E non vogliamo tornare proprio là, noi scavezzacollo dello spirito, che abbiamo scalato la punta più alta e pericolosa del pensiero contemporaneo e da là ci siamo guardati dintorno e in basso, sotto di noi? Non siamo proprio per questo ― Greci? Adoratori delle forme, dei suoni, delle parole? Proprio per questo ― artisti?”

Che il futile, o quello che abbiamo appreso a chiamare tale, sia in realtà molto meno insignificante di quello che sembrerebbe essere a prima vista, se non addirittura un concetto più serio rispetto a quello che qualifichiamo generalmente come serio, è un’idea che ci pareva utile sviluppare introducendo un libro dedicato al dandismo. La superficialità di cui parla il filosofo trova le sue radici in un’idea di artificio cosciente che si manifesta non per difetto ma per eccesso. La superficialità dei greci di Nietzsche non cela il vuoto, la pochezza, ma esalta cultura e complessità non solo d’ordine artistico e le rende, giustappunto, più “gaie”, vitali.

In questo senso, l’eleganza (degli abiti, delle maniere, di uno stile di vita, di una qualunque forma) è superficiale poiché reca in sé il fascino di enigmi insondabili, di una poesia aperta alle meraviglie del mondo: essa canta la profondità dell’uomo e non potrebbe esprimersi in altre forme eccetto che tramite i sensi. L’apparenza non dovrebbe dunque essere ridotta ad un’escrescenza parassita atta a nascondere un’ipotetica essenza più pura, velandone il significato – cosa di cui la dialettica occidentale sembra volerci a tutti i costi sbarazzare di modo da raggiungere così una verità presentata come assoluta. Nonostante ciò, per essere finalmente compresa in tutta la sua interezza e sostanzialità, la realtà che ci circonda dovrebbe essere accolta nella sua pienitudine. L’eleganza partecipa a tutto ciò, facendo essa stessa parte di questa famosa apparenza che molti si compiacciono a considerare futile, sebbene sia veicolo di emozioni estetiche che vanno anche al di là della ragione.

Per l’uomo elegante, e più che per la donna, l’attenzione al dettaglio vestimentario diventa quindi una poetica in sé. Per il dandy, artista della vita elegante, questa poetica trascende la semplice “correttezza” del gentiluomo per farsi Arte non soltanto in sé, ma anche per sé.

Questo era una delle basi fondanti del dandismo tardo ottocentesco, quello della decadenza, cullato dalle teorie dell’Arte per l’Arte: dopo i freddi vezzi di un Brummell, vennero gli esteti e si confusero coi dandies. Bellezza! Ossessionati da questa parola magica, i dandies del XIX secolo si applicavano a vivere un’esistenza dedicata alle arti in cui tutto, finanche i gesti e le parole, dovevano assoggettarsi ad un concetto di bellezza considerato come eterno ed assoluto. Gli artisti erano i nuovi dèi, e i dandies (nella sua accezione più generale del termine) si circondavano di “cose belle, cose artistiche” per poter respirare il più possibile un’aria satura di perfezione sensoriale. La bellezza salverà il mondo!, diceva Oscar Wilde: così il dandy-esteta si elevava verso sfere celesti che i comuni mortali non potevano minimamente pensare di raggiungere o di concepire.

I dandies decadenti si ripiegavano su sé stessi, consapevoli di scivolare allo stesso tempo verso un abisso senza fondo. Nella loro concezione un po’ mistica della realtà, non facevano che applicare quello che il dandy Baudelaire aveva descritto ne Il mio cuore messo a nudo: “Esistono in ogni uomo, in ogni momento, due postulazioni simultanee, una verso Dio, l’altra verso Satana. L’invocazione a Dio, o spiritualità, è un desiderio di salire in grado; quella a Satana, o animalità, è una gioia di scendere”. Va da sé che l’esteta non poteva scendere se non con eleganza, trovando veleni raffinati, perversioni estetizzanti, suicidi dorati. Jacques de Bascher ebbe a dichiarare, nel turbinìo della decadenza post-moderna che fu di moda negli anni Settanta: “[Voi date] alla decadenza una connotazione malsana, pornografica, sporca. ‘Decadenza’ viene dal latino cadere. Decadente è tutt’altra cosa, è una maniera di cadere in bellezza, sapete. Potrebbe trattarsi di una forma di suicidio nella bellezza, di una bellezza tragica”. La ricerca sfrenata di nuovi, piacevoli modi di “decadere” diede origine agli splendidi mostri che sappiamo, di cui Des Esseintes non è che il ritratto (fittizio) più compiuto.

Si dovette passare attraverso una Guerra mondiale perché tale stato di cose cambiasse, e l’identità del dandy si scollasse (quasi) definitivamente da quella dell’esteta. Quest’ultimo, privato del suo terreno di gioco, del suo ambiente naturale, sorpreso dalla tecnologia e dalle scienze, non riusciva ad abbandonare il proprio misticismo pagano finendo relegato ad una macchietta, un gagà, un personaggio tragicomico. Non così il dandy.

L’adattamento della filosofia del dandysmo, il suo giustificarsi (mi si passi il termine) di fronte ai cambiamenti del mondo inteso come magma di complesse forze estetiche, è sempre stato spontaneo e naturale (per quanto questo termine venga da lui aborrito). Quando la scienza sondò l’insondabile e classificò il creato dimostrando l’inutilità di Dio, il mondo del dandy divenne tragicamente più semplice. La sua coté estetica era ancora ben viva nell’era del modernismo, una corrente di pensiero che pretendeva far tabula rasa del decorativismo decadente; l’aderenza del dandy ai canoni della nuova arte non era, forse, che un’altra forma di estetismo. Un passaggio emblematico, quello appena descritto, che diede ragione alla famosa boutade di Wilde: “Amo i piaceri semplici, sono l’ultimo rifugio delle persone complicate”.

E’ proprio dei protagonisti di questo passaggio “ai piaceri semplici” che Philip Mann vuole parlarci.

Per quanto gli anni Venti costituirono, per il dandy, un rito di passaggio necessario a liberarsi dai fantasmi decadenti degli Yellow Nineties e correre a capofitto verso il Futurismo (emblematica in questo senso è la figura di Gabriele d’Annunzio) – gli anni Venti furono per la maggior parte della gente un periodo di intenso ottimismo: gli intellettuali guardavano al futuro e ponevano le loro speranze nel progresso tecnologico. Spettatori della prima guerra mondiale, i dandies non potevano non sentire, nel profondo, una sensazione di morte imminente che caratterizza tutti i personaggi che incontreremo di seguito in questo libro. Baudelaire diceva aver preso il lutto per una società morente: il dandy modernista, partecipe della “festa mobile”, vestiva quindi anche lui di scuro e non abbandonava il doppio postulato descritto dal poeta francese, godendo senza remore dei piaceri dei “Roarings Twenties” e soffrendo con eleganza di un trauma mai ben esplicitato prima d’ora. Dopo la seconda guerra mondiale, il panorama cambiò, mettendo sotto un riflettore nero quella sensazione di profonda malinconia provata dai nostri dandies moderni. La festa era finita, ora bisognava far qualcosa con le macerie: molti raffinés non ne furono capaci, e finirono per tagliarsi le vene con gli specchi rotti del Ritz.

I nuovi dandies continuavano a coltivare l’apparenza con nuovo metodo, nuove discipline. E se gli interni e i mobili di Loos e di Gropius enfatizzavano la praticità delle cose adottando materiali preziosissimi e forme semplicissime, l’abito del dandy si scurì (diventando un passepartout) e il credo di Brummell tornò d’attualità: il taglio impeccabile e le stoffe preziose formavano, come cent’anni prima, la base fondante dell’eleganza di questi nuovi esteti.

Tolte le discipline esoteriche del dandy decadente, spazzate vie le illusioni di un futuro più roseo nel quale avrebbe finalmente potuto mettere di nuovo una gardenia all’occhiello, il dandy modernista doveva finalmente perdere la sua ultima battaglia, quella contro la materia pura e semplice: “Scontrarsi, finalmente, con le cose”.

La superficialità di questi mirmidoni dell’eleganza modernista voleva, come Jacques Rigaut, passare attraverso lo specchio senza riuscire ad infrangerlo: fantasmi impotenti, erano tormentati da una volontà di potenza creduta oramai inutile, e si applicavano a vivere secondo concetti aristocratici sempre più incomprensibili alle masse.

La tradizionale quanto fallace volontà di passare inosservati per la via si fece sempre più teorica; molti finirono per diventare eccentrici: un risultato, e non un fine, di questa apparenza descritta da Nietzsche.

Il loro desiderio di far parte delle cose, la volontà di sentire la materia come il proprio corpo spiritualizzato, portavano ad un’estetizzazione involontaria di un paradigma artistico che si voleva scevra d’ogni concetto rutilante di bellezza. Poiché è vero che se l’esteta può essere tale senza essere un dandy, il dandy reca sempre in sé un po’ di quella sterile Arte per l’Arte che tanto piaceva ai decadenti. Ed ecco che la dea Bellezza si fa, giustamente e risolutamente, Stile. E di questo non possiamo che esser loro grati.

Giunti a questo punto, verrebbe spontaneo porsi una domanda: Il dandy modernista sarebbe quindi, alla fin fine, un esteta come tutti gli altri?

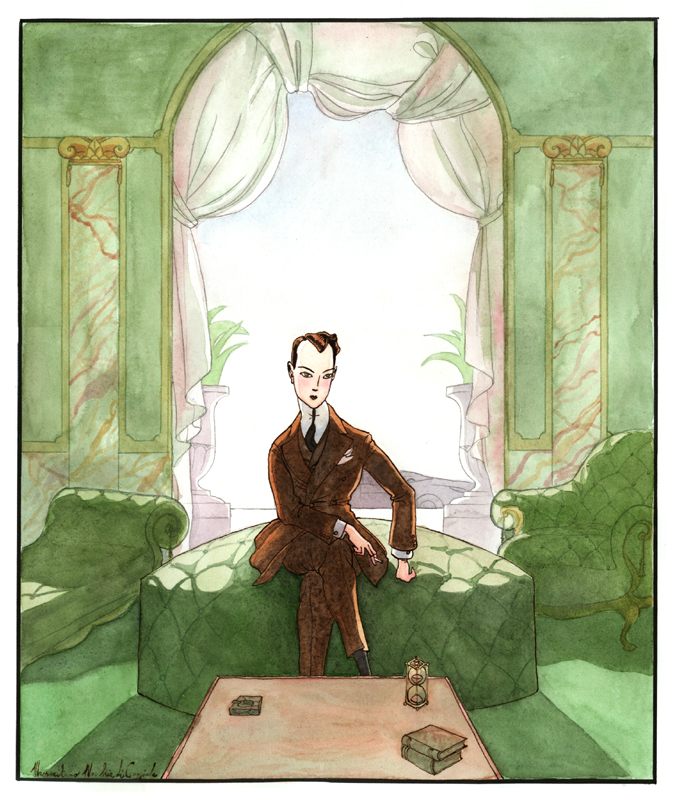

All illustrations by Massimiliano Mocchia di Coggiola